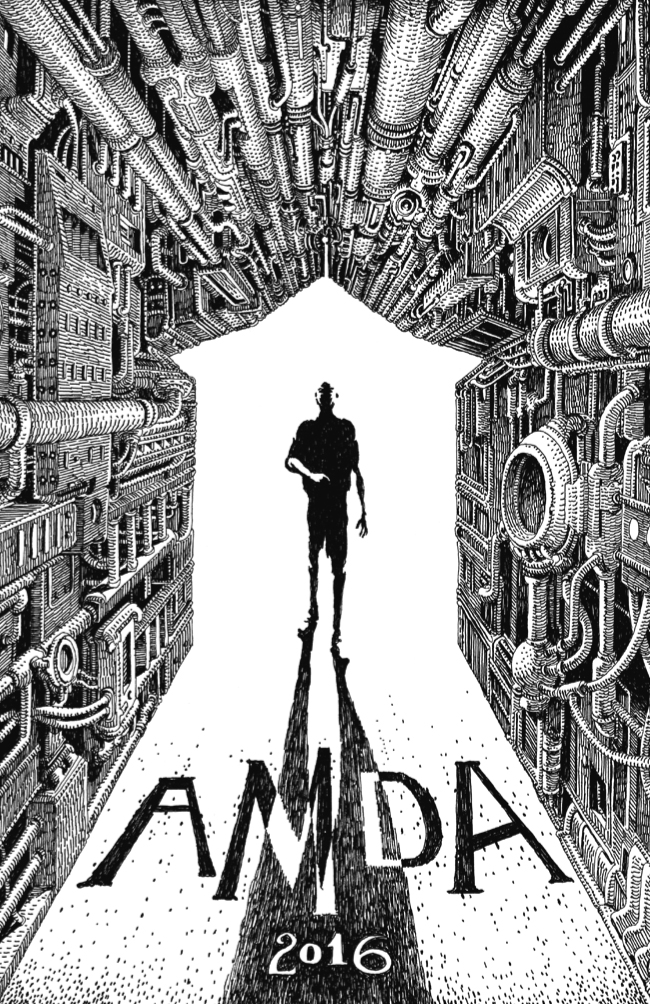

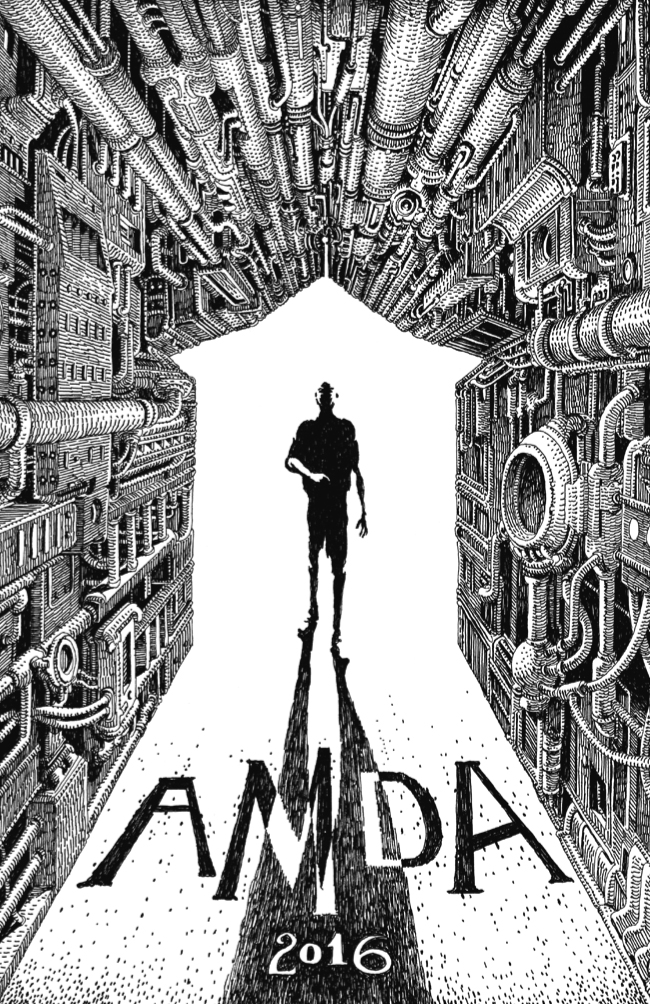

José Roosevelt est un auteur étonnant. Né à Rio à la fin des années 1950, il a connu une importante carrière de peintre, avec de superbes toiles d’inspiration surréaliste. Puis, l’artiste découvre la Suisse et finit par s’y installer. Il se lancera dans la bande dessinée à l’approche de la quarantaine, avec des œuvres fantastiques, de science-fiction, mais aussi et surtout, de réflexion. On notera des titres comme L’Horloge, La Table de Vénus ou A l’ombre des coquillages. L’auteur, surtout, n’a jamais choisi la facilité: loin des scénarios cousus de fil blanc, José Roosevelt s’amuse à jouer avec les chiffres, la symbolique, les trames non linéaires, des histoires qui s’entremêlent… Ses œuvres sont autant un divertissement qu’une quête intérieure. Depuis 10 ans, l’auteur travaille sur une importante série de science- fiction, au titre énigmatique de CE. «Ce», qui est aussi le nom de son personnage principal, un immortel, qui figure au centre de la carte de membre 2016 de l’AMDA.

Parle-nous de cette illustration. Quelle est son histoire ?

C’est toujours un peu mystérieux. Pour un scénario, c’est plus facile: il y a des idées, quelque chose que je veux raconter. Une image, c’est autre chose. Une idée vient tout d’un coup, mais on ne sait pas d’où. Et ça me vient souvent quand j’ai l’esprit reposé. Je crois qu’il ne faut pas chercher à tout prix, mais laisser l’esprit vagabonder.

J’ai commencé par regarder les cartes qui avaient déjà été réalisées. Puis je suis allé voir les images de la Maison d’Ailleurs sur Internet. Et, plusieurs fois, on voit cette photo du musée vu de face. Je me suis dit: pourquoi ne pas prendre la silhouette de la Maison d’Ailleurs comme une porte d’entrée ? Celle d’un autre monde, ou de l’Ailleurs justement. Mais vue du côté de l’Ailleurs, pas de notre côté. J’ai décalqué cette photo, puis je me suis mis à dessiner le tour. A la fin, j’ai ajouté le personnage qui entre et la signature de l’AMDA. J’ai réalisé d’ailleurs plus tard que cette image de quelqu’un qui entre par une porte revient plusieurs fois dans mes albums. Sur le 4ème de couverture de la première trilogie de CE, il y a déjà un personnage qui entre dans une porte. Dans la couverture du tome 8 également. Ce sont des liens qu’on remarque souvent après coup, comme une forme d’inconscient.

Comment êtes-vous devenu auteur de bandes dessinées ?

Devenir auteur de BD, c’était mon rêve d’enfant. J’étais alors fasciné par le dessin, la bande dessinée – et le fantastique aussi. Tous les enfants commencent par s’exprimer par le dessin : il y a ceux qui s’arrêtent et ceux qui continuent ! Moi je dessinais sans arrêt, je faisais des bandes dessinées d’enfants. J’adorais ça. Puis à 15 ans, j’ai fait la découverte de l’œuvre de Dalí et son exploration de l’inconscient. C’est quelque chose qui m’a touché. J’ai commencé à m’intéresser de très près au surréalisme et, dans la foulée, à faire de la peinture. La bande dessinée est venue plus tard. Ce qui est une bonne chose, car il me fallait de la maturité pour faire de la bande dessinée. La peinture, c’est plus accessible ! (Rires.) C’est que la bande dessinée nécessite un scénario et pour raconter quelque chose de crédible, il faut un vécu. Sinon ça sonne creux. J’avais donc laissé tomber la bande dessinée pour la peinture et je l’ai reprise vers 38 ans.

Au Brésil, vous lisiez quel type de bandes dessinées ?

On avait les histoires de super-héros, qui venaient des Etats-Unis. J’aimais beaucoup Thor par exemple, avec Asgard et tous ses mythes. En 1966-67, on trouvait des petits récits de cinq pages qui accompagnaient les histoires de Thor. Stan Lee et Jack Kirby y racontaient des mythes scandinaves. A leur manière évidemment, avec les dessins de Kirby qui n’ont rien de scandinave. Et pourtant, ça reste crédible ! C’est ça qui est fantastique avec lui.

A une époque, il y avait toujours un événement qui apparaissait au milieu d’une histoire de Thor et qui allait avoir une incidence dans l’épisode suivant. Et dans celui-ci, d’autres éléments apparaissaient, etc. On était toujours en haleine. Même si une situation se résolvait, il y avait toujours un truc pendant. Et il a continué comme cela dans une 20aine de situation.

Comme dans CE d’ailleurs…

Peut-être. J’ai reçu des critiques par rapport à ça, sur des passages soi-disant anodin, sans intérêt. Mais ceux qui continuent à lire voient que ce n’était pas du tout anodin. On verra d’ailleurs dans le futur dixième volume qu’un personnage très secondaire du début prend de l’importance. On comprend qu’il n’était pas là pour rien !

José Roosevelt

Comment est né votre intérêt science-fiction ?

Le grand déclic, ma première grande expérience esthétique, c’est 2001 l’Odyssée de l’espace que j’ai vu à l’âge de 10 ans. Ce film a transformé ma vie. Il avait une originalité époustouflante, une audace ! En fait, il ne rappelait rien de connu, que ce soit au niveau visuel ou sonore. On se croyait vraiment dans l’espace. Dans les films qui avaient été faits auparavant en science-fiction, il y a toujours un plancher et une gravité qui pousse vers le bas. Là, non. Bien sûr, maintenant la partie psychédélique est un peu dépassée, avec tous les effets qu’on peut avoir aujourd’hui avec l’ordinateur. Mais à l’époque, c’était du pur délire. Je l’ai vu au cinéma au moins une vingtaine de fois depuis. Ce film m’a ouvert l’esprit, et notamment à la science-fiction.

Et en littérature ?

J’adore Philip K. Dick. Il est souvent critiqué pour sa façon d’écrire, mais je trouve pourtant son style magnifique. Il y a dans Coulez mes larmes, dit le policier un dialogue où il parle de la compassion. Et c’est beau, c’est d’un profond ! J’ai lu et apprécié d’autres auteurs, notamment Asimov ou Bradbury. Mais plus au niveau de l’imagination, cette façon de pousser des concepts. Chez Dick, il y a quelque chose d’autre. C’est un cerveau à part. Son imagination est féconde, il est capable d’inventer des choses folles.

Ce qui est admirable avec la science-fiction – la bonne science-fiction –, c’est qu’on pose des questions essentielles. Le voyage dans le temps, ce n’est pas seulement pour être original. Nous avons tous un rapport très mystérieux avec le temps. Écrire sur le voyage dans le temps, c’est explorer ce mystère-là. Et le préjugé qui existe envers la science-fiction est, je pense, une incapacité d’entrer dans ce genre de raisonnement.

La science-fiction, c’est à mon sens un peu le contraire du roman policier. Le roman policier, c’est le monde tel qu’il est sous une certaine vision. Mais une vision très rationnelle et terre-à-terre. Tout ce qui intéresse dans le roman policier, c’est de découvrir le coupable. Évidemment, il y a des livres policiers où il y a plus, notamment chez Simenon. Peut-être parce que ce n’est pas une traduction. Mais très souvent, quand je lis un roman policier, après 50 pages, je me dis que je m’en fous complètement de savoir qui est le coupable ! Je ne connais pas la victime. (Rires) Je n’y trouve rien qui me face réfléchir, qui apporte des questions essentielles. Quelque chose que je trouve dans les deux premiers paragraphes d’un Philip K. Dick !

Vous travaillez actuellement sur le dixième tome de CE, une série qui suit un plan précis. Quel était votre intention de départ?

Dans la genèse d’un livre, il y a toujours plusieurs idées. Elles viennent par moments et je vais les repêcher et les rassembler tout d’un coup dans un livre. Au départ, je voulais faire une histoire qui parle de la mémoire. Mais je ne savais pas comment l’aborder. Un jour, lors d’un voyage à Barcelone, je n’arrivais pas à dormir. Il y avait du boucan qui venait de la rue. Alors je sommeillais dans la chambre d’hôtel. Tout d’un coup, j’ai imaginé une histoire à trois niveaux : quelqu’un qui rêve, se réveille, puis se réveille à nouveau. Il y a dans CE le monde éveillé, celui des souvenirs et celui des rêves. Et dans les souvenirs, le personnage du passé rêve lui aussi. J’ai commencé le scénario comme ça. Et cette réflexion sur la mémoire, sur la réalité, c’est du Philip K. Dick justement: qu’est-ce que la réalité? Et qu’est-ce qui est vrai dans cette réalité ?

Ensuite m’est venu l’idée des treize chapitres. Il faut savoir que j’ai toujours aimé jouer avec les chiffres. Mon album L’Horloge était divisé en douze parties par exemple, et La table de Vénus en sept. Vous savez qu’Alice au pays des merveilles a douze chapitres, comme une horloge. Un jour j’ai eu un flash: est-ce qu’on pourrait ajouter un treizième chapitre à Alice au pays des merveilles ? A un certain moment dans le volume 3 de CE, un des personnages pose cette question. CE, c’est justement une histoire en douze volumes où on en ajoute un treizième. Mais après avoir écrit le premier chapitre, c’était tellement long que j’ai dû en faire un volume, et non un simple chapitre. Donc c’était parti pour 13 volumes.

Au rythme d’un volume par an, 13 ans, c’est long. C’est un défi ambitieux, non ?

Au départ, j’avais peur de me lasser. Mais au final, c’est l’inverse qui se produit : j’ai surtout peur de la fin ! Alors oui, c’est un projet ambitieux, mais comme je suis auto-édité, j’ai cette liberté. Etant libre, il faut être à contre-courant. Sinon cette liberté à quoi elle sert ? Par exemple, j’ai choisi de faire du noir et blanc, ça représentait déjà un point de divergence. Ensuite j’ai donné un titre si anodin qu’il n’évoque rien. « Ce », c’est le plus anodin possible. C’est indéfini, encore plus que « ça », qui est solide. On ne sait d’ailleurs pas qu’il s’agit de science-fiction. Ensuite, je voulais que le personnage principal ne soit pas sympathique. Il a cette petite barbe que j’abhorre, il est un peu chauve, sans aucun intérêt. Il est plus intéressant de creuser un personnage qui au début paraît anodin. Donc il y avait cette envie de sortir de l’ordinaire.

Vous avez rédigé un plan ou un storyboard ?

Non, j’ai toujours ce plaisir de créer au moment de dessiner la page. J’aime me surprendre tout le temps. Et chaque page est une création. On voit quand le livre est ouvert que les pages se répondent. J’essaie d’ajouter un côté esthétique, je ne peux pas m’en empêcher. Et je me donne la liberté de changer au dernier moment si je trouves une composition meilleure. Idem pour le dialogue. Il faut laisser le canal ouvert. Les bonnes idées viennent comme cela. Cependant, j’ai déjà l’histoire écrite, dans ses grandes lignes, jusqu’à la fin. Et j’écris tous les dialogues avant de commencer chaque volume.

L’histoire de Ce, l’immortel qui rêve ne peut se raconter en quelques lignes. Mais vous pourrez la découvrir aux éditions du Canard, via le site de l’auteur www.juanalberto.ch.

Le dixième tome est à paraître à l’automne 2016.